日々とりとめとなく思うことについて書いていきます。

一部メモのような部分もあるかもしれません。

プロフィール

HN: Anastashia

性別:男性

趣味:読書、コンピュータいじり

自己紹介:Linux、C++、TeXなど主にプログラミングやコンピュータについて勉強しています。

最新記事

(01/25)

(11/09)

(09/20)

(08/18)

(07/12)

最新コメント

[09/14 ずれてふ]

時計

バナー

P R

訪問者の足跡

ブログ内検索

カレンダー

人気記事ランキング

忍者プロフィール

忍者ツールズプロフィールは終了しました

その他

コガネモチ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今年に入ってからセキュリティアップデートが結構頻繁にリリースされている気がする。

Javaは1月に続き2月にも定例アップデートを前倒ししてリリースしたし、Adobe Flash Playerも先日またセキュリティアップデートをリリースしたし。

Windowsの今月の定例アップデートは56件の脆弱性に対処するもので、最近では対処する脆弱性が最も多い。

こうもセキュリティアップデートが多いときちんと更新されているか確認するだけでもひと手間必要になってくるなあ。

でも実際に脆弱性を狙った攻撃が確認されている以上放っておくわけにもいかない。

自分はスマートホンをもっていないから今のところ関係ないのだが、スマートホンを狙った攻撃も増えてきているようだし、これからますますセキュリティ対策が重要になってきそうだ。

人気ブログランキングへ

Javaは1月に続き2月にも定例アップデートを前倒ししてリリースしたし、Adobe Flash Playerも先日またセキュリティアップデートをリリースしたし。

Windowsの今月の定例アップデートは56件の脆弱性に対処するもので、最近では対処する脆弱性が最も多い。

こうもセキュリティアップデートが多いときちんと更新されているか確認するだけでもひと手間必要になってくるなあ。

でも実際に脆弱性を狙った攻撃が確認されている以上放っておくわけにもいかない。

自分はスマートホンをもっていないから今のところ関係ないのだが、スマートホンを狙った攻撃も増えてきているようだし、これからますますセキュリティ対策が重要になってきそうだ。

人気ブログランキングへ

PR

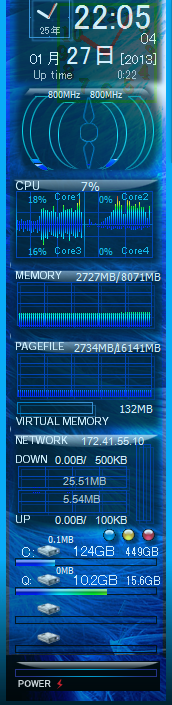

今回はWindows用のアプリケーションで自分が気に入っているものを紹介しようと思う。

それはリソースモニターソフトのAkabei Monitorである。

このソフトはCPUやメモリの使用量などを表示する「リソースモニター」である。

Windowsにはもともとリソースモニターが付属しているのだが、いまいち外観が気に入らないため代わりとなるものを探していたところ、これを見つけた。

外観は下の図みたいな感じである。

このソフトはスキンを利用しており、スキンを変えることで外観を変えることができる。

またマウスを近づけると自動的に透明になる機能や、透明度を調節する機能もある。

表示される内容はスキンによって変わるので、自分の好みのスキンと表示内容が一致しないこともあるかもしれないが、設定で表示内容を変えることができる。

Windows付属のリソースモニターじゃ味気ないと感じる人は一度試してみるのがよいかもしれない。

ちなみにLinuxでは似たようなことを行うものとしてConkyというソフトがある。

人気ブログランキングへ

それはリソースモニターソフトのAkabei Monitorである。

このソフトはCPUやメモリの使用量などを表示する「リソースモニター」である。

Windowsにはもともとリソースモニターが付属しているのだが、いまいち外観が気に入らないため代わりとなるものを探していたところ、これを見つけた。

外観は下の図みたいな感じである。

このソフトはスキンを利用しており、スキンを変えることで外観を変えることができる。

またマウスを近づけると自動的に透明になる機能や、透明度を調節する機能もある。

表示される内容はスキンによって変わるので、自分の好みのスキンと表示内容が一致しないこともあるかもしれないが、設定で表示内容を変えることができる。

Windows付属のリソースモニターじゃ味気ないと感じる人は一度試してみるのがよいかもしれない。

ちなみにLinuxでは似たようなことを行うものとしてConkyというソフトがある。

人気ブログランキングへ

C++で書いているプログラムで数値計算を行う必要が出てきたので、オープンソースのライブラリを探してみた。

有名なものとしてGnu Scientific Library (GSL)があるのだが、これはC言語で書かれておりC++から利用しようとすると関数ポインタを引数にとるものでひと手間必要になる。

そのため、ほかにC++用のよさそうなライブラリを探していたところ、ROOTというデータ解析用のライブラリを見つけた。

ちょっと調べてみたところ、それなりに機能が豊富そうなのでさっそく使用してみることにした。

グラフ描画機能がライブラリに含まれているのはよいのだが、提供されている機能がヒストグラムの解析に偏っているように感じた。

また、バグが思っていたよりも多くてちょっと残念であった。

まあ、ROOTはインタプリタとして使うのが本筋のようなので、自分のようにプログラムの外部ライブラリとして使用するのはそんなに想定されていないのかもしれない。

でもオープンソースではほかによさそうなライブラリもなさそうなので、結局GSLかROOTの二択になるのかな。

人気ブログランキングへ

有名なものとしてGnu Scientific Library (GSL)があるのだが、これはC言語で書かれておりC++から利用しようとすると関数ポインタを引数にとるものでひと手間必要になる。

そのため、ほかにC++用のよさそうなライブラリを探していたところ、ROOTというデータ解析用のライブラリを見つけた。

ちょっと調べてみたところ、それなりに機能が豊富そうなのでさっそく使用してみることにした。

グラフ描画機能がライブラリに含まれているのはよいのだが、提供されている機能がヒストグラムの解析に偏っているように感じた。

また、バグが思っていたよりも多くてちょっと残念であった。

まあ、ROOTはインタプリタとして使うのが本筋のようなので、自分のようにプログラムの外部ライブラリとして使用するのはそんなに想定されていないのかもしれない。

でもオープンソースではほかによさそうなライブラリもなさそうなので、結局GSLかROOTの二択になるのかな。

人気ブログランキングへ

C++ Advent Calendar 2012の記事を見ていたら、なかなか興味深いものを見つけたのでここで紹介しようと思う。

その記事とは、「ゲームプログラミングにおけるC++の都市伝説」と「構造化『並列』プログラミング」である。

まず、前者はその題名通りC++の都市伝説について書いてある。

中でも一番興味深かったのが、「CとC++との実行速度の比較」である。

記事の中での結論としては「ほとんどの処理で、C++はCよりも高速に動作します」ということだが、実測してみなければ実際にどうなるかはわからないという点はゲームプログラミングに限ったことではないので、かなり参考になった。

次に後者だが、これは並列プログラミングにおけるパターンについて書いてある。

最近のCPUはマルチコアが基本であり、CPUリソースを有効利用しようとすると並列プログラミングが必須となる。

この記事では、並列パターンについて図とサンプルプログラムを用いてわかりやすく説明している。

自分も最近C++で並列プログラミングを行うためにいろいろ勉強しているため、この記事はかなり参考になった。

人気ブログランキングへ

その記事とは、「ゲームプログラミングにおけるC++の都市伝説」と「構造化『並列』プログラミング」である。

まず、前者はその題名通りC++の都市伝説について書いてある。

中でも一番興味深かったのが、「CとC++との実行速度の比較」である。

記事の中での結論としては「ほとんどの処理で、C++はCよりも高速に動作します」ということだが、実測してみなければ実際にどうなるかはわからないという点はゲームプログラミングに限ったことではないので、かなり参考になった。

次に後者だが、これは並列プログラミングにおけるパターンについて書いてある。

最近のCPUはマルチコアが基本であり、CPUリソースを有効利用しようとすると並列プログラミングが必須となる。

この記事では、並列パターンについて図とサンプルプログラムを用いてわかりやすく説明している。

自分も最近C++で並列プログラミングを行うためにいろいろ勉強しているため、この記事はかなり参考になった。

人気ブログランキングへ

自分は基本的にLinux上でプログラムを書くことが多く、エディタとしてEmacsを使用している。

しかしEmacsは何も設定しない状態では補完機能が働かず、いちいち手入力もしくはコピー&ペーストで頑張るしかない。

簡単なプログラムならそれほど困ることはないかもしれないが、最近バリバリプログラムを書くようになってきて補完機能がほしいなあと感じ始めてきた。

そこで何かないかと探してみたら、auto-completeモードというのがEmacsで提供されていることが判明したのでさっそく導入してみた。

自分の利用しているLinuxディストリビューションではパッケージで提供されていたので、そのパッケージをインストールするだけでさっそく利用可能になった。

インストール後にさっそく利用してみたところ、かなり便利で役立つ。

たいていのキーワードや予約語は補完候補に出てくるし、自作のクラスや関数も同じファイル内にあれば補完候補に出てくる。

補完自体はTABキーでできるので手間もかからない。

これで作業効率が多少は向上するかな。

ちなみにauto-complete-latexというのもあるから、もしauto-completeのパッケージに同梱されていなかったらインストールしてみるかな。

人気ブログランキングへ

しかしEmacsは何も設定しない状態では補完機能が働かず、いちいち手入力もしくはコピー&ペーストで頑張るしかない。

簡単なプログラムならそれほど困ることはないかもしれないが、最近バリバリプログラムを書くようになってきて補完機能がほしいなあと感じ始めてきた。

そこで何かないかと探してみたら、auto-completeモードというのがEmacsで提供されていることが判明したのでさっそく導入してみた。

自分の利用しているLinuxディストリビューションではパッケージで提供されていたので、そのパッケージをインストールするだけでさっそく利用可能になった。

インストール後にさっそく利用してみたところ、かなり便利で役立つ。

たいていのキーワードや予約語は補完候補に出てくるし、自作のクラスや関数も同じファイル内にあれば補完候補に出てくる。

補完自体はTABキーでできるので手間もかからない。

これで作業効率が多少は向上するかな。

ちなみにauto-complete-latexというのもあるから、もしauto-completeのパッケージに同梱されていなかったらインストールしてみるかな。

人気ブログランキングへ